Gothic.

Die Einen werden bei diesem Wort direkt an schwarze Kleidung und Haare denken. Die Anderen an eine der besten Rollenspiel-Trilogien überhaupt (Ja, Trilogie; es gibt kein Gothic 4, Arcania war nie Gothic, ist kein Gothic und wird es niemals sein)

In diesem Artikel geht es um eben diese Trilogie. Beziehungsweise um die Frage, was moderne Open-Worlds von der Welt von Piranha Bytes lernen können.

Doch zuerst sollten wir die Frage klären, Was eine Open World überhaupt ist?

Eine Open World, also „offene Spielwelt“, zeichnet sich – wie der Name schon sagt – durch eine offene Weltgestaltung aus. Sprich: Die/der Spieler*in kann die gesamte Spielwelt in einem Guss durchqueren und dabei selbst bestimmen, wann er wohin auf der Map geht. Auch bereits besuchte Orte können wieder besucht werden. Dieses Welt-Design ist deutlich kontrastiert zur linearen Spielwelt, welche einen strikt auf einem vorgegebenen Pfad von A nach B führt.

Beispiele für offene Spielwelten:

- GTA San Andreas

- Gothic

- Far Cry

An sich bin ich auch ein sehr großer Fan dieses Konzepts. Ich liebe es, tolle Welten zu erkunden und zu erforschen. Doch leider haben moderne Open-World Games gewisse Probleme, sodass ich inzwischen eher ablehnend reagiere, wenn ich höre, dass Game XY eine offene Spielwelt haben soll. Welche Probleme das sind, dazu kommen wir noch.

Doch machen wir zuerst einmal eine kleine Zeitreise. Diese ist wichtig, um die Entwicklung der open Worlds im Laufe der Zeit zu verstehen.

Es ist das Jahr 1976.

Ungefähr in diesem Jahr kam das Textadventure mit dem passenden Namen Adventure raus. Dieses gilt als erstes Spiel mit einer offenen „Spielwelt“. Die Grafik war zu der Zeit natürlich mehr als primitiv. Aufwendige 3D-Texturen sucht man da vergebens. Auch 1981 mit dem ersten Ultima ist die Grafik noch simpel, aber schon detailreicher, als in Adventure. Und die Welt ist größer. So ging es immer weiter. Mit der Zeit wurde die Grafik der Spiele besser und auch die Welten immer ein wenig größer. Elder Scrolls 2: Daggerfall schoss dabei den Vogel ab. Die Map war so groß wie Großbritannien und bot über 15.000 Städte zum Erkunden. Und das in 3D und First Person. Hier sei aber anzumerken, dass die Map zufallsgeneriert wird und automatisch aus Assets zusammengesetzt wird – wie heutezutage eine Welt in Minecraft zum Beispiel. Dennoch beeindruckend.

2001 kam dann das Spiel aus Deutschland auf den Markt, welchem wir den Artikel hier widmen. Es bot eine für damalige Verhältnisse tolle Grafik und eine lebendige Spielwelt. NPCs in Gothic hatten einen Tagesablauf. Sie gingen tagsüber arbeiten, abends in die Taverne und Nachts schlafen. Dazwischen führten sie dynamische Gespräche mit den Nachbarn. Und sie reagieren auf den Helden – wer klaute, bekam aufs Maul. Mit gezogener Waffe in die Stadt zu laufen, sorgte für Ärger. Die Map war natürlich bei weitem kleiner, als bei Daggerfall – aber dafür handgemacht von den Entwicklern und dadurch markant – was übrigens EIN Punkt ist, warum Gothic hier der Held sein wird.

Gothic 2 setzte da an, wo der erste Teil aufhörte, machte die Grafik ein wenig hübscher, die Welt ein wenig größer – die Fanbase ein wenig verliebter.

Und dann kam Ubisoft.

Im Lande Frankreich, im Feuer des Kapitalismus, schmiedete der dunkle Herrscher Ubisoft heimlich eine Meister-Formel, um alle anderen Open-Worlds zu beherrschen. In diese Formel floss all seine Grausamkeit, seine Bosheit und sein Gier, unser Geld zu besitzen.

Assassins Creed 1 war zwar keine direkte Open World, eher Semi-Open-World. Doch schon da wurden erste Grundsteine für die sogenannte Ubisoft-Formel gelegt: Türme.

Far Cry 3 war dann das Spiel, welches dies Formel zum ersten Mal endgültig zementierte. Große Open-World, gefüllt mit Funktürmen zum erklimmen und Freischalten von Dingen, Fragezeichen. Ganz viele Fragezeichen. Und Sammelobjekte. Und dieses Prinzip wurde von Ubisoft die Jahre danach wieder und wieder durch alle ihre Spiele getrieben, wie ein armer Packesel.

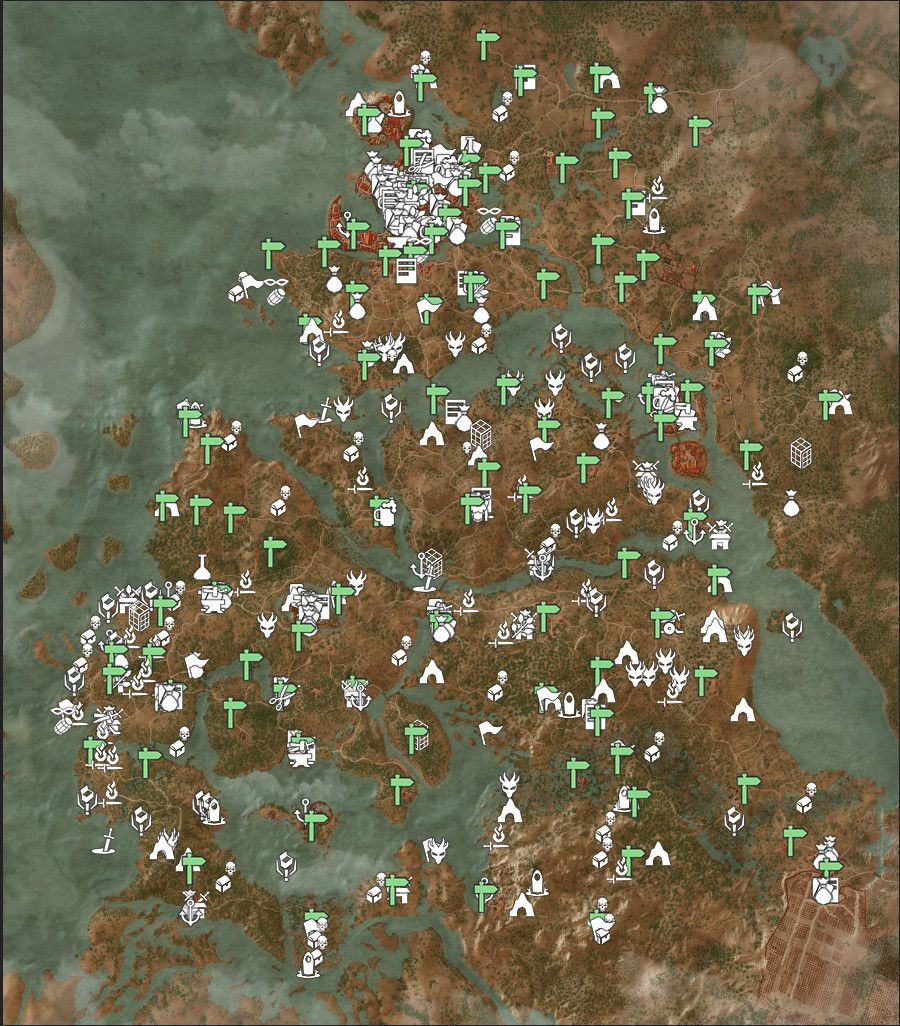

Und noch schlimmer: Andere Studios übernahmen dieses Konzept. Selbst das vielgelobte The Witcher 3 eskaliert stellenweise völlig mit seinen Fragezeichen.

Von da an kannten Open-World-Games nur noch ein Prinzip: Immer größer und immer mehr Fragezeichen. Die Welten wurden nicht mehr per Hand erstellt, sondern zusammengeneriert. Und dann wurden einige, sich wiederholende, Aufgaben als Fragezeichen verteilt, generische Nebenquests mit hingeklatscht und fertig.

Es gab nur wenige Ausnahmen von dieser Formel.

Warum ist das nun schlecht?

Gegenfrage: Welchen Sinn hat eine offene Spielwelt? Die Antwort ist simpel: Sie soll Spieler*innen die Freiheit geben, diese Welt zu erkunden. Diese auch dazu motivieren und anspornen. Wenn nun alle potenziellen Entdeckungen bereits per Fragezeichen auf der Map markiert sind, ist es keine Erkundung mehr – es ist ein simples Abarbeiten einer Liste. Das Spielen wird zur Arbeit. Ist an einer Stelle der Map kein Fragezeichen, ist da auch nichts zu entdecken – das ist eine steinerne Regel in diesen Games. Und warum sollte man da hin gehen? Die Landschaft betrachten? Die ist eh generisch. Für mich laufen 99% dieser Spiele immer gleich ab: Von Symbol zu Symbol latschen und erledigen. Das motiviert aber auf Dauer nicht wirklich.

Und hier kommen wir zu Gothic.

Gothic hat schon seinerzeit vieles neu gemacht bei Open-Worlds. Es war im Endeffekt das Elden Ring seiner Zeit; denn die Welt von Gothic ist tödlich.

Es gibt keine Schwierigkeitsgrade zur Auswahl, die es leichter machen würden. Man fängt als Niemand an, mit schwachen Stats und findet ein paar rostige Waffen am Wegesrand. Die Welt kann von Anfang an frei erkundet werden, aber hinter jeder Ecke können Monster lauern, die einem das Lebenslicht mit nur einem Blick ausblasen. Selbst ein Wolf ist zu Beginn des Abenteuers ein gefährlicher Gegner. Gothic setzt damit in dem Sinne durchaus doch Grenzen für die Erkundung: Die Grenze ist jedoch keine unsichtbare Wand, kein Charakter, der einen anhält und sagt „Nö, kehr um“. Sondern ein natürliches Ereignis in Form eines Gegners, der zu stark ist – ähnlich den Bossen in Elden Ring heutezutage. Zudem gibt es am Anfang keine Map. Eine Karte muss man sich erst besorgen – und sieht dann nur die Welt an sich; Keine Fragezeichen, keine Questmarker, kein Symbol, wo man als Spieler*in sich befindet.

Das hat einen wichtigen Effekt auf die Erkundung: Man muss sich mit der Welt von Gothic bewusst auseinandersetzen. Wenn man eine Quest annimmt, dann sagt einem der Questgeber, wo man hin muss und beschreibt den Weg. Um nun das Ziel zu finden, muss man zuhören und tatsächlich der Beschreibung folgen und darauf achten. „Rechts von dem gespaltenen Baum an der nördlichen Klippe“. Das ist keine originale Questbeschreibung, aber so in etwa ist es genau in Gothic. Und so nimmt man die Welt auf – man wird ein Teil von ihr.

Dazu kommt, dass es neben den Monstern auch viele Schätze gibt, die in den Ecken der Welt versteckt sind und somit eine Belohnung für die Erkundung bieten.

Und so fühlt es sich umso befriedigender an, wenn man am Ende mit wenigen HP einen Kampf überlebt und dann eine Kiste findet, in welcher eine neue Rüstung wartet. Oder auch nur ein Sack Erz/Gold. In der rauen Welt von Gothic ist sogar ein einfacher Heiltrank schon ein toller Fund.

Mit der Zeit wird man dann zudem immer stärker. Man schließt sich einer Fraktion an, levelt auf, trainiert seine Skills. Und am Ende wird jener Wolf, der am Beginn einen noch am Weg in den Wald gehindert hat, zum Snack für Zwischendurch. Man spürt wirklich, wie man stärker wird. Und je stärker man wird, umso weiter wagt man sich auch in die raue Welt, umso mehr will man diese erforschen. Da es keine Fragezeichen gibt, kann es potentiell an JEDER ECKE etwas geben. Man ist somit bis zum Schluss dabei.

Gothic 2 hat dieses Prinzip beibehalten und noch verbessert, da die Welt da noch größer ist – aber ebenso gut gestaltet.

Elden Ring hat vieles davon von Gothic übernommen – was die offene Welt von ER so grandios macht. Doch leider ist das noch immer eine Ausnahme. Auch Red Dead Redemption 2 hat eine tolle Open-World und hält sich mit Fragezeichen stark zurück, hat aber Questmarker – was per se nichts Schlechtes ist, aber eben anders, als in Gothic.

Darum sage ich: Liebe Spieleentwickler*innen: Lernt nicht von Ubisoft. Lernt von Piranha Bytes. Gothic ist nicht wegen seiner fürchterlichen Steuerung, den zahlreichen Bugs oder der schlecht gealterten Grafik so legendär: Es ist legendär wegen seiner Welt, die Spieler*innen einbezieht und zu einem Teil seiner selbst macht. Und sie zwingt die Spieler*innen dazu, sich mit ihr zu befassen, sodass sie am Ende auch mehr im Gedächtnis bleibt. Kaum ein Spieler wird eine Insel aus Assassins Creed Odyssey als richtig hart einprägsam im Kopf behalten. Aber nahezu jede*r Gothic-Spieler*in kann blind das alte Lager ablaufen.

Und DAS macht für mich eine gute Open World aus.

Cheers.

Euer Beriel